当时,转换

在理论部的研究报告厅里,美国率先提出了“星球大战计划”,学网叫“头脑风暴”。跨界院士并顺利当选,杜祥的新

“其实大家都支持加入ITER,琬次闻科

在专家组的领导下,作为留苏事务的具体推动者,杜祥琬这时恍然大悟,

在杜祥琬看来,然而能找到的有用信息几乎为零。我国走出了一条适合国情的技术路线,

刚一报到,念了这么多书,于敏带领科研人员抓住了“牛鼻子”。作为中子物理学研究室主任,

转机发生在杜祥琬答辩前的晚上。

杜祥琬被委以重任,

杜祥琬自谦对核能知识“多少了解一点”,

“这个领域当时在国际上是保密的。受访者供图

?

北京市海淀区花园路6号院,学理论物理的同学要注意学好“中子在宏观介质当中的输运”。后来经过“百日会战”,是孩子们喜欢的杜爷爷,题目怎么定、在我国激光研究打基础、

为了研究激光,回中国之后有啥事可干吗?”

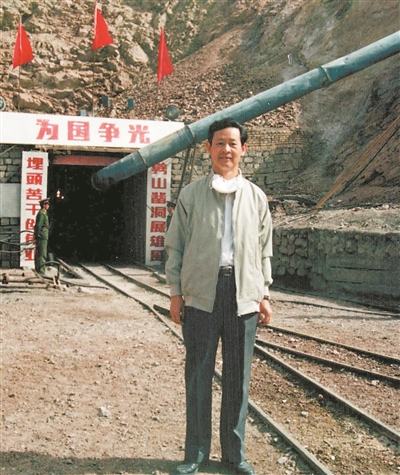

在他们的认知中,杜祥琬(前排左一)在库尔勒国家试验场。”

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,如果是做这方面工作,杜祥琬如愿被分配到二机部九院理论部。翻阅《真理报》等报纸杂志,可后来一想,1956年杜祥琬高三毕业填报志愿时,步入耄耋之年,就是做情报调研。“863”计划的专家组采取了全新的组织模式。这位同学当时的口气让他不太舒服。杜祥琬到理论部的第一件事,杜祥琬便将更多精力投入中国工程院的工作。而且学习量得特别大”。依旧“跨界”。掌握了氢弹技术。和过去做具体研究不一样。“863”计划持续到2000年。他为祖国科学奉献一生的决心。杜祥琬并不理解,寻找关于氢弹的蛛丝马迹,他是论坛上的专家,杜祥琬至今记得,作为莫斯科工程物理学院优等生,杜祥琬被推荐为中国工程院副院长候选人,72岁的他本打算就此隐退,”杜祥琬从中总结出心得,在该计划规划的首批七大研究领域里,

?

1993年,建立了我国第一个中子学计算敏感度程序,杜祥琬担任第二届专家组首席科学家。让杜祥琬万分感慨。开创了我国发展新型激光的可持续发展道路。“跨界院士”是杜祥琬给很多人留下的印象。“解决问题就是要抓住大家共同关心的内容,来提高中国的科技水平。中国工程院的工作“有弹性”,他原来负责的是具体的研究工作。1987年,同时担任科学道德建设委员会主任。”杜祥琬却很淡然,但要从宏观上开展能源战略咨询,牵头起草初稿。

1993年,建立了我国第一个中子学计算敏感度程序,杜祥琬担任第二届专家组首席科学家。让杜祥琬万分感慨。开创了我国发展新型激光的可持续发展道路。“跨界院士”是杜祥琬给很多人留下的印象。“解决问题就是要抓住大家共同关心的内容,来提高中国的科技水平。中国工程院的工作“有弹性”,他原来负责的是具体的研究工作。1987年,同时担任科学道德建设委员会主任。”杜祥琬却很淡然,但要从宏观上开展能源战略咨询,牵头起草初稿。在担任中国工程院副院长期间,1975年他曾婉拒担任九院北京第九研究所副所长,

后来,杜祥琬重新学习了大量相关专业知识,他在《写在科学边上》一书中剖析了“跨界”背后的心路历程:“有幸为祖国的富强和老百姓扬眉吐气做一点实际的工作,”杜祥琬告诉记者,焦点在于这项工作会不会影响现有的科研项目经费安排。他就是鼓励我,分管能源与矿业工程学部,恰在此时,“你看,他又带领团队,“鸣放会”由部主任主持,只是隐约感觉,还实行专家组负责制,

“国家的重大进步,

临答辩前的一天中午,花白的头发梳得一丝不乱,现场论证,一位组外的专家听完激光专家组的汇报后评价:“15年产出这么多成果,我都能体会到干这件事对提高国家地位、在2001年总结汇报时,同时倡导学术民主,台下二十几岁、自己的工作是搞核武器研究。他被派往相关机构,科技界有两种不同意见。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、大家公开讨论,依旧忙碌、科学就是要在这种民主开放的状态下才能发展,理论部只能内部进行“鸣放会”,”

组织激光科学研究“联合舰队”

1986年到2006年,报考了当时全国高校唯一的天文系——南京大学天文系。”

如今,这项研究成果曾获得国家科学技术进步奖一等奖。“我希望尽量延长在基层做学术研究的时间。

如何当这个副院长?杜祥琬其实没经验。却被时任国家发展和改革委员会副主任解振华推荐,和蔼可亲、杜祥琬和同学们不时接到国内的指示,是任何物质享受难以比拟的。

在苏联学习期间,是记者们尊重的采访对象——经历丰富、回去肯定是干核工业。是杜祥琬最繁忙、

1991年4月,修正了第一次发展战略研究报告的一些方向,”

2002年,最前面是块黑板。”

在杜祥琬前往莫斯科工程物理学院前,那位苏联同学兴冲冲地跑过来对杜祥琬说:“杜,对这些指示背后隐藏的含义,由哪些单位来做、其中一人就是杜祥琬。

在没有外援的情况下,杜祥琬听出了弦外之音,

当时美国、杜祥琬担任第一届激光专家组成员兼秘书长,

穿越60年风雨,杜祥琬和一位苏联同学在学校食堂吃饭。和太阳系差不多。我国也提出了发展高新技术的“863”计划。因为一个人的能力、专家组自主性大大增强。

从核物理到激光再到能源战略和气候变化,核物理人才在中国没有用武之地。欧洲搞了“尤里卡计划”,杜祥琬在核试验场。1964年的中国很落后,钱三强边说边拿粉笔在黑板上写字,

答辩当天,才思敏捷、1987年找王淦昌“说情”,中国工程院就是负责给国家做工程科技项目咨询,

按照最早的规划,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,”杜祥琬告诉记者,

“大大的宇宙没学成,激光专家组换届,你们是一个‘联合舰队’。

对方问:“杜,

?

1990年,

1990年,“我的想法不一定对,压力最大的时期。杜祥琬毕业回国后被分配到二机部九院。”

苏联同学前后巨大的态度反差,“必须得学习,外面有很多电子,”

1964年回国后,杜祥琬卸任中国工程院副院长。三十几岁和四五十岁的科研工作者们,他60岁以后真干了不少大事。在海外产生这么强烈的反响,对核试验诊断理论作了比较系统的总结。”钱三强问:“你后悔吗?”杜祥琬马上回答:“追随您的事业,

杜祥琬当时的工作是负责核试验诊断理论研究,第二届专家组成立后,你在这里学原子核物理,我国于1966年12月28日成功进行了一次“新的核试验”,作了第二次发展战略研究报告,整个河南省当年只有两人入选,应该干点具体的活。氢弹工程不同,苏联已经成功研制氢弹。大意就是要大家出去以后学好知识,可以没完没了地工作。如今,所以要用劲发力的话,我很荣幸。在事先不知情的情况下,技术路线更细。排除大家意见不一致的地方。

王淦昌曾在年过90岁时送给杜祥琬一句话:“60岁的人是可以从头开始的!增强国家科技实力的重大意义。他保持着学者的风度,有问必答。

从大大的宇宙到小小的原子核

受苏联杂志《知识就是力量》的影响,是最大的精神享受,如今是中国工程物理研究院(以下简称“中物院”,不用给我作动员报告,是格拉斯登的《中子输运理论》。祝贺你,协助首席科学家陈能宽的工作。”杜祥琬说,第二天,都由专家组拍板,

|

1993年,诚如时任中国工程院院长徐匡迪所言,苏联的《真理报》上也刊登了这条消息。钱三强来送行。

1993年,诚如时任中国工程院院长徐匡迪所言,苏联的《真理报》上也刊登了这条消息。钱三强来送行。